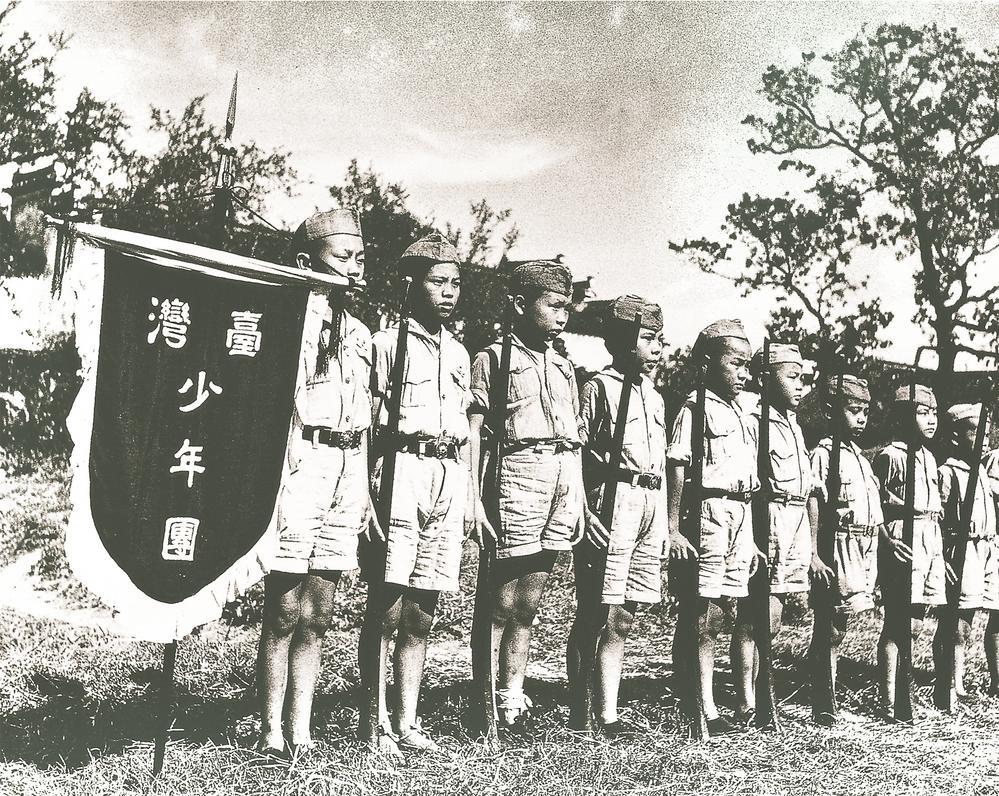

台湾义勇队少年团(资料图片)

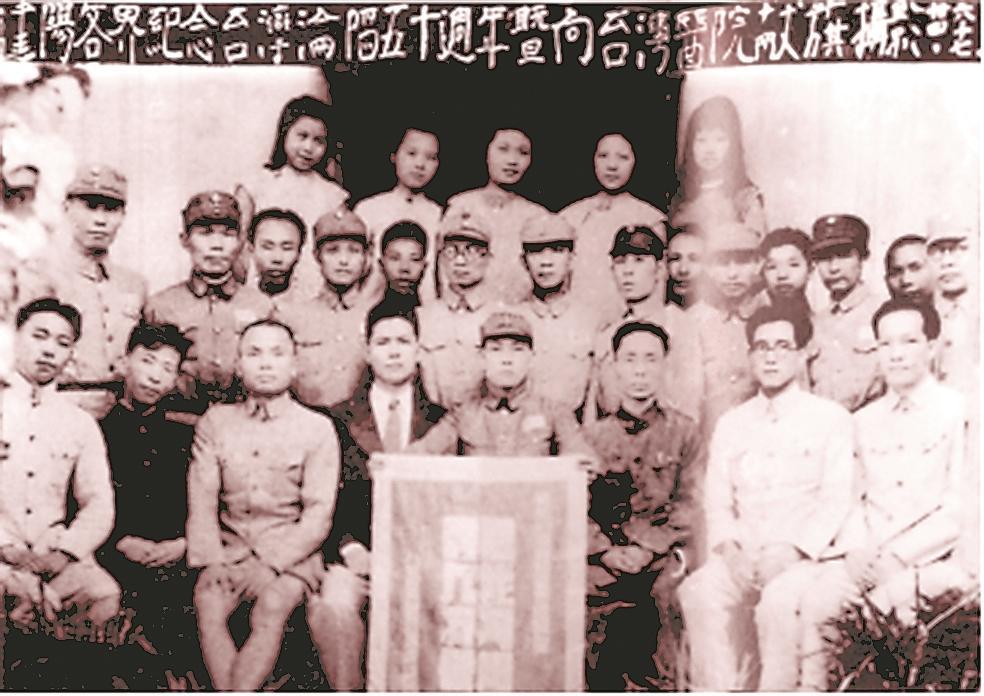

台湾义勇队在建阳和浙江金华、衢州开设医院,为抗日军民提供医疗服务。(资料图片)

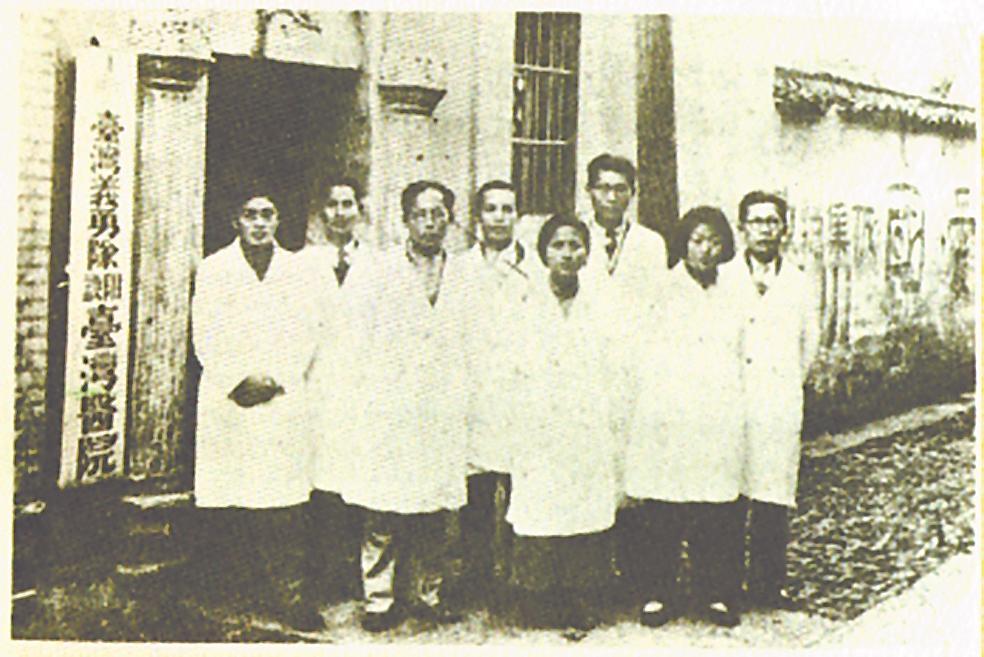

台湾义勇队附设医院部分医护人员合影。(资料图片)

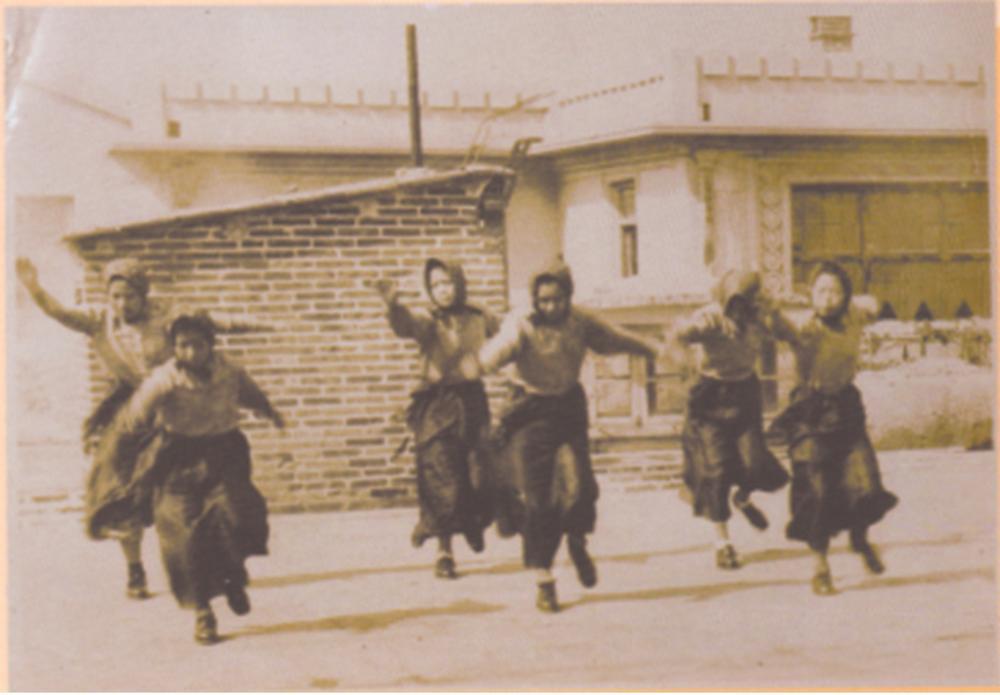

台湾义勇队少年团在表演《大刀进行曲》。(资料图片)

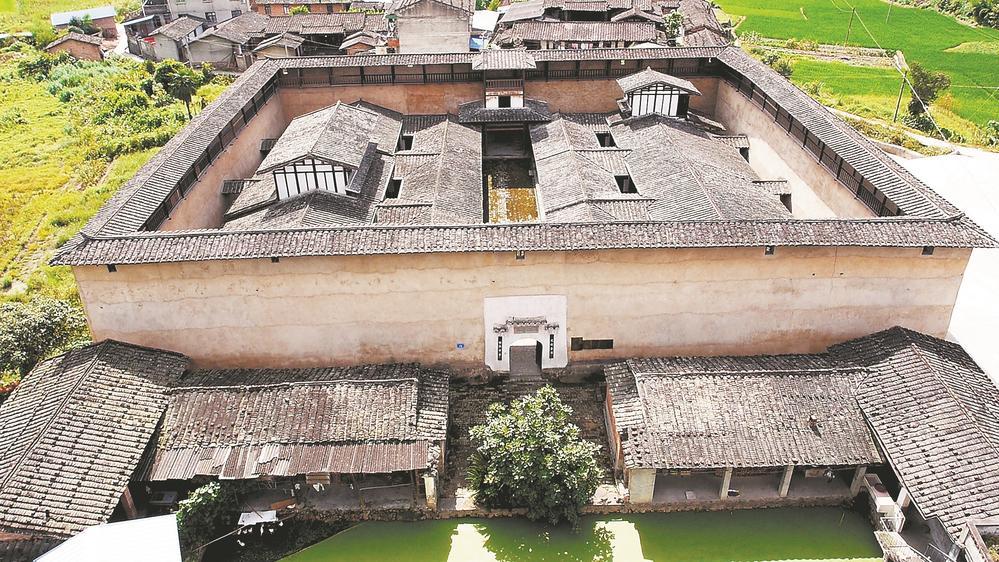

永安复兴堡曾是抗战时期中国国民党直属台湾党部所在地。(资料图片)

台湾义勇队队长李友邦将军在厦门南普陀刻下的抗日标语“复疆”(资料图片)

东南网9月3日讯(福建日报记者 吴洪)覆巢无完卵,唇亡齿必寒。台湾与福建隔海相望,人同祖、血同缘,同呼吸、共命运。1937年7月7日卢沟桥事变后,全民族抗战爆发,福建沿海尤其是厦门、漳州、泉州等地成为台湾同胞支援抗日的基地,八闽大地上也留下了许多台湾抗日志士的足迹。

面对民族的生死存亡,闽台同胞共赴国难、浴血奋战,用鲜血和生命谱写了一曲曲惊天地、泣鬼神的海峡壮歌。

台湾义勇队:八闽大地的抗日劲旅

抗战时期,福建是台胞参与大陆抗战最活跃的省份之一。其中,最著名的是台胞李友邦将军领导的台湾义勇队。

李友邦,1906年出生于台北,祖籍福建同安。1918年考入台北师范学校,其间加入蒋渭水领导的“台湾文化协会”,积极参加反日活动。1924年3月,因遭到日本殖民当局通缉,他连夜逃离台湾来到大陆,同年9月考入黄埔军校第二期。他秉持的革命理念是“欲救台湾,必先救祖国”,提出了“保卫祖国,收复台湾”的口号。

1938年11月,长期从事抗日活动的李友邦从浙江来到福建崇安县(今武夷山市)。彼时,福建省政府将留闽台胞集中安置在闽北崇安县,总人数达400多人。此行,李友邦专程前来动员和招募在崇安的台胞参加义勇队,得到了台胞的热烈响应。

“我们是抗日的义勇军,是台湾民族解放的先锋队。要把日寇驱出祖国,要把他在台湾的镣锁打碎。为正义抗战,保卫祖国,解放台湾,把日本帝国主义整个摧毁,整个摧毁……”1939年2月,首批数十名台胞赴浙江金华,在酒坊巷18号成立了台湾义勇队,其中6个孩子又组成了台湾义勇队少年团。李友邦任队长兼少年团团长,他们还编写了义勇队队歌,歌词慷慨激昂、令人振奋。

台湾义勇队成立后,有计划地开展抗日救亡活动。“台湾义勇队是一个革命的大家庭。青壮年成为义勇队队员,年少的成为少年团团员,老人妇孺则成为生产队队员。”福建省革命历史纪念馆研究员吴明刚介绍,根据不同年龄、不同特长,台湾义勇队的抗战任务主要包括对敌工作、医疗救护、生产报国、巡回宣传四个方面。

在对敌工作方面,许多台胞发挥精通日语的优势,翻译日军文件,审讯并教育俘虏,深入敌伪组织获取情报,教战士日语口号等,这是义勇队最为直接的抗日战斗;在医疗服务方面,由于台胞中从医者众多,1939年9月他们率先在浙江金华成立第一家台湾医院,随后又在浙江衢州、浙江兰溪、福建建阳相继成立了三家医院,军人、出征人员家属及贫苦民众就医一律免费,这是义勇队最具成效的工作;在生产工作方面,主要是制造军工所需的樟脑、樟脑油和医疗药品;在抗日宣传方面,主要由少年团用话剧、歌舞等方式激发前线将士的士气与后方民众抗战的热情。

台湾义勇队源起于福建闽北,成立于浙江金华,主要活动在八闽大地,共历时整整7年。

1942年的浙赣会战后,台湾义勇队总部撤出浙江迁往龙岩,队伍发展到380多人,分赴漳州、厦门、泉州等地开展抗日活动。在军事上,他们有过3次壮举:1942年6月17日,台湾义勇队在厦门对日军总部“兴亚院”发动武装突击;6月30日,台湾义勇队在厦门虎头山炸了日军的海军油库;7月1日,在厦门伪“厦门特别市政府”成立3周年的庆祝会场上,又投掷数十枚手榴弹,当场炸死日伪军数十名,给日伪军的心理造成极大震撼。

此外,台湾义勇队连续出版了《台湾先锋》《台湾革命丛书》等刊物,后期还创办了《台湾青年》报,这些刊物大量报道、宣传台湾义勇队与少年团的抗日活动。当时,前线部队里流行着这样一句话,那就是:“台湾人都参加抗战了,我们还不该更努力吗?”

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,李友邦十分振奋。他对队员们说:“我们为了不当亡国奴而在大陆度过了一二十年的流浪生活,饱尝了人生的甜酸苦辣而幸存下来,今天我们可以作为一个爱国的台湾同胞,堂堂正正地回家乡去见父老兄弟了。”

同年9月,义勇队奉命离开龙岩,途经与台湾一水之隔的厦门,李友邦在南普陀寺后山摩崖上刻下了“复疆”两个大字。李友邦之子李力群在接受媒体采访时表示,这不仅铭刻着一段历史,也是父亲将“光复台湾、回归祖国”作为毕生心愿的见证。

台湾义勇队是抗战时期由台湾同胞组成,直接参加祖国抗战的数量最多、影响最大、持续时间最长的一支抗日队伍。他们以坚定的信念和无畏的勇气,为抗战胜利贡献了重要力量。

在闽爱国台胞:血脉相连的家国情怀

在抗日战争的烽火岁月里,台湾身陷日本殖民统治的桎梏。1895年,战败的清政府被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,将台湾、澎湖列岛割让给日本,却无法割断台胞对祖国的思念。

除了台湾义勇队这样的集体力量,岛内还有众多爱国志士义无反顾地跨海而来、扎根八闽大地,发起成立了各种抗日团体,与福建人民一道抗日救国、共御外侮。

1937年8月,宋重光、游新民、叶永隆等40多位留厦的台湾青年首先组织起来,成立了“抗日复土总同盟”,以“驱逐日寇,收复台湾”为宗旨,提出“站在祖国抗日联合阵线一边,收复失地,争取自由”的口号,联络在大陆的台湾同胞参加抗日斗争。这是抗战时期在大陆的台胞组成的第一个抗日团体。

在他们的影响下,一个个在闽台胞抗日团队相继成立。1937年9月,居住在晋江石狮的台胞周燕福等9人组建“石狮台胞抗日复土同盟会”,与厦门“抗日复土总同盟”联合起来,共同开展抗日复土运动。1939年,在厦门的台胞又成立“台湾革命青年大同盟”,并配合“厦鼓中华青年复土血魂团”在厦门散发抗日传单,号召在厦门的台湾人开展抗日斗争。

此外,“台湾革命同盟会南方执行部”等著名台湾抗日组织,也都以福建为基地,组织台湾民众,在福建各界的大力支持下,开展抗日复台活动。

回国参战之路虽然凶险,但大批台湾青年还是奋不顾身,毅然作出抉择。

曾任台湾民主自治同盟第二届理事会主席的蔡啸还在台湾上学时,就体会到“二等公民”的悲惨,这促使他早早下定了离开台湾回到祖国的决心。1934年,蔡啸来到厦门参军抗日。得知新四军第二支队成立的讯息,他马上赶到龙岩白沙,经新四军政治部副主任邓子恢批准参军,由此开始了他长达半世纪之久的戎马生涯。

台湾著名文学家许地山,在1895年日本侵略者的铁蹄踏上台湾时,由不愿做亡国奴的父亲领着回到了大陆,落籍福建漳州。19岁那年,许地山到福建省立第二师范任教,时常讲述台湾人民在日本殖民统治下苦不堪言的现状,向学生传播抗日爱国思想。1938年,在中国共产党领导下,以周恩来任名誉理事的“中华全国文艺界抗敌协会”成立,许地山担任理事,利用一切机会宣传、激励两岸同胞的抗日爱国热情。

翁泽生是台湾共产党的主要负责人之一,1933年因从事抗日活动被日本警察逮捕,从大陆押回台湾。日本殖民当局对他威逼利诱,他在法庭上慷慨陈词:“我父亲是福建同安人,母亲是台北人,你们可以判我刑,要我转向是绝对不可能的。刑满出狱后,我还要回祖国去,继续参加革命!”饱受酷刑的他,于1939年壮烈牺牲。

……

血肉被烧了,脊梁依然挺起来。抗战时期,在福州、厦门、泉州等地的400多名台胞不顾日本人的威胁,纷纷申请恢复中国国籍,并捐资捐物、支持抗日。在民族大义面前,两岸同胞展现出了同气连枝的血肉深情。

文化抗战斗士:激发斗志的中坚力量

三明永安市群山环抱的文龙村内,有一座近300年历史的清代土堡建筑,正门一副对联十分醒目:“光复台湾,振兴中华。”这里原为余氏家族古堡,名为“复兴堡”。这座古朴的百年土堡,承载着闽台同胞并肩抗战的共同记忆。

1943年11月,中国国民党直属台湾党部迁到永安,20多位台籍抗战救亡人士在复兴堡内开展了一系列抗日及光复台湾的活动,他们通过出版刊物等方式,激励两岸民众保家卫国、收复台湾的斗志。

“驻地虽只有短短两年,但接收台湾的计划大都在这里制定。”永安市博物馆馆长罗旌灌介绍,台湾党部编辑出版了《台湾研究季刊》《台湾问题参考资料》等刊物,旨在为光复台湾做准备,“创办于永安的《台湾研究季刊》,创刊词开宗明义,第一句就指出‘台湾自始至终是中国的领土’,展现了大义所在、民心所向”。

国难当头、民族危亡之际,永安成为战时福建的省会。从1938年5月至1945年10月,在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线的旗帜下,一大批包括台胞在内的进步人士云集永安,组成一支颇具规模的文化大军。他们以笔墨为枪、以音符为刃,展开了声势浩大的抗日救亡活动。

“燕溪水,缓缓流,永安城外十分秋。月如钩,钩起心头多少愁……”走进位于永安抗战文化公园内的国立福建音乐专科学校校史馆,一曲《永安之夜》让人沉浸在烽火岁月里。

被誉为“台湾交响乐之父”的蔡继琨是国立福建音专的创办者,他将音乐事业与抗日救亡运动紧密结合在一起,积极培养音乐人才、开展音乐创作,《永安之夜》《抗战的旗影在飘》《保卫大福建》《血肉长城东海上》等一系列抗战歌曲,不仅在人们心中留下了深刻的印象,更成为历史的见证。为抗战筹集资金,师生们还前往闽、浙、赣、粤以及菲律宾等地进行巡回演出,为抗战事业贡献出了宝贵的青春力量。

如今,永安保留着36处涉台文化遗址,《永台关系史料汇编》一书也编校完成。这些珍贵的文献资料和旧址遗存,已成为两岸同胞共同抗日的历史见证,成为弘扬爱国主义精神、凝聚民族情感的重要载体。

历史的长河奔流不息,却从未冲刷掉这一曲曲海峡的壮歌,那是血脉相连的呐喊,是无数勇士跨越海峡的壮举,这份记忆如滔滔海浪永远奔流在中华民族的精神血脉之中,永不磨灭。